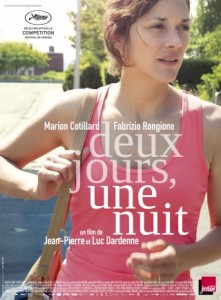

Réalisateurs : Jean-Pierre et Luc Dardenne

Acteurs : Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne, Simon Caudry…

Genre : De niveau en niveau…

Date de sortie française : 21 mai 2014

Nationalité : France, Belgique

Durée : 1h35

Classification : tout public

Un week-end, un vote, dix-huit collègues : le nouveau film des frères Dardenne part du plus simple pour déballer toute sa puissance.

Réglés comme une horloge, les frères Dardenne sont de retour à Cannes, imposant désormais une sorte de rituel qui ne trouve jamais de répétitivité. Le paradoxe de leur vie, comme de leur cinéma, vient probablement de la mécanique qui en ressort, cachant pourtant une intense humanité. Deux jours, une nuit ne déroge pas à la règle, et se repose même entièrement sur son dispositif répétitif. Il y a presque quelque chose de vidéoludique dans la quête de Sandra, qui n’a qu’un week-end pour convaincre ses collègues, chacun leur tour, de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. Habituer un joueur aux mécaniques d’un jeu vidéo demande de lui assurer un certain contrôle durant son aventure, à travers des niveaux qui ont souvent une structure de base identique. Cependant, ce qui manque bien à Sandra, c’est un contrôle sur elle-même. Elle ressort de dépression, pleure souvent et essaie de le cacher en se bourrant de cachetons. Là est la beauté du combat que décrivent les frères Dardenne : le corps de Marion Cotillard (qui n’a jamais été aussi sensible depuis De Rouille et d’Os) est exténué, mais s’efforce d’aller de maison en maison pour sauver son poste, répétant encore et toujours le même sermon, à l’image d’un gamer reproduisant une action d’un même bouton.

Réglés comme une horloge, les frères Dardenne sont de retour à Cannes, imposant désormais une sorte de rituel qui ne trouve jamais de répétitivité. Le paradoxe de leur vie, comme de leur cinéma, vient probablement de la mécanique qui en ressort, cachant pourtant une intense humanité. Deux jours, une nuit ne déroge pas à la règle, et se repose même entièrement sur son dispositif répétitif. Il y a presque quelque chose de vidéoludique dans la quête de Sandra, qui n’a qu’un week-end pour convaincre ses collègues, chacun leur tour, de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. Habituer un joueur aux mécaniques d’un jeu vidéo demande de lui assurer un certain contrôle durant son aventure, à travers des niveaux qui ont souvent une structure de base identique. Cependant, ce qui manque bien à Sandra, c’est un contrôle sur elle-même. Elle ressort de dépression, pleure souvent et essaie de le cacher en se bourrant de cachetons. Là est la beauté du combat que décrivent les frères Dardenne : le corps de Marion Cotillard (qui n’a jamais été aussi sensible depuis De Rouille et d’Os) est exténué, mais s’efforce d’aller de maison en maison pour sauver son poste, répétant encore et toujours le même sermon, à l’image d’un gamer reproduisant une action d’un même bouton.

De chair et d’os.

Toutefois, la mécanique laisse encore une fois place à l’humanité par les rencontres que Sandra (et donc le spectateur) fait avec chacun des employés. Aucune d’entre elles ne se ressemble, permettant aux réalisateurs de dépeindre différentes réactions, de la culpabilité à la colère en passant par l’argumentation. Comme la majorité le répète : « Mille euros de prime, ce n’est pas rien. » Les autres aussi ont du mal à joindre les deux bouts, et la grande idée du film est de ne pas juger le choix des collègues de Sandra. Les frères Dardenne préfèrent reprocher la lâcheté de certains, et la façon dont ils laissent leur acolyte seule. Ainsi, la caméra suit Sandra, qui devient le reporter involontaire d’un documentaire, où elle interviewe des membres de la classe ouvrière en période de crise. L’appareil tente de capter le jeu des acteurs de la façon la plus réaliste possible, en minimisant le montage et en privilégiant les plans séquences. Il est contraint à des dilemmes, car les interlocuteurs ne peuvent pas toujours être dans le champ en même temps. Il switche de corps en corps afin de compenser un champ contre-champ quasi-inexistant, reflet du regard que cherche Sandra dans les yeux de ses collègues, mais qu’elle peine à trouver. Il arrive même que la mécanique tente de bloquer l’humanité, à travers une porte ou un interphone. Le spectateur partage alors la solitude de Sandra par sa non-omniscience, à l’image de ces frustrants appels téléphoniques, où l’on n’entend qu’un seul côté de la conversation.

Les hommes à la caméra.

La puissance d’évocation de la mise en scène renforce donc l’isolement d’un personnage, à cause d’une condition qui ne devrait pas avoir lieu. Elle appuie également le réalisme d’une détresse on ne peut plus actuelle. Si quelques scènes ont du mal à sonner juste (notamment à cause du jeu peu convaincant de Fabrizio Rongione, qui interprète le mari de Sandra), les frères Dardenne confirment leur maîtrise d’un cinéma ancré dans la réalité de son époque, tout en se basant sur des codes universels ou appartenant au passé. Le long-métrage puise aussi bien dans le documentaire que dans le néo-réalisme italien ou encore la Nouvelle Vague sans qu’il perde son identité. Jamais il n’est question de changer d’échelle pour partir vers de plus hautes instances. On reste humblement à hauteur d’homme pour montrer au plus près les ravages que peuvent engendrer le capitalisme. On s’étonne même de la violence du récit, banalisée tout en étant dépeinte à fleur de peau. Sommes-nous blasés du malheur des autres ? Quel choix ferions-nous dans la situation des collègues de Sandra ? C’est au travers de ce type de questions que la vision des cinéastes trouve sa plus grande force. Elle nécessite l’implication du spectateur, qui doit s’adapter à la mécanique du film. Cette dernière est par ailleurs soigneusement respectée tout du long, accentuant au fil des rencontres un suspense prégnant.

Seuls dans l’adversité.

Néanmoins, Deux jours, une nuit n’est pas un film qui tient tant à victimiser sa courageuse héroïne. Face à ses idées noires, les frères Dardenne la rendent plus forte grâce à l’omniprésence du soleil (la lumière est magnifique). Mais ce sont surtout les personnages secondaires qui vont l’aider à avancer, que ce soit par de l’amour ou des insultes. Sandra a peur de la pitié des autres, elle ne veut pas « faire la mendiante ». Ses proches, et en premier lieu son mari, sont là pour lui prouver que ce combat n’a pas cette forme. Au final, l’important n’est pas tant le résultat du vote, mais ce qu’il amène dans la vie de Sandra. Elle n’est désormais plus seule, et a trouvé un double-sens à sa quête. Cette touche d’espoir est la consécration de l’humanité des frères Dardenne, dont la palette des sentiments rend le film définitivement complet. Au-delà du jeu vidéo, leur œuvre complexe emprunte aussi à l’art picturale, et particulièrement aux séries, où, à partir d’une même base, l’artiste crée de nouvelles émotions à chaque toile.

Deux jours, une nuit est bien plus qu’un simple film engagé. En dehors de son dispositif brillamment tenu et ses idées de mise en scène qui en font un puissant objet de cinéma, le nouveau bijou des frères Dardenne trouve une impressionnante justesse dans son humanité. Mention spéciale à Marion Cotillard, que l’on n’avait pas vu aussi incroyable depuis un certain temps.

Bande-annonce : deux jours, une nuit

Partager la publication « Critique : Deux jours, une nuit (Jean-Pierre et Luc Dardenne) »